年末です、が新しいこと

板にして数年置いたもの、一年ほど置いたもの、丸太のまま放置したもの、最近切ったもの、淡路島内で育った木を実験材料に又実用に使いたいと少しづつ集めてみたものを年末だからという訳ではないのですが、この十二月は整理したいと思い少し移動したり、乾いて使えそうな物は加工し始めたりしてみました。結果、材を小割りするので余計に片づかない事になっている。それでも面白い発見があったり、分からないこともあり、はっきりとこの樹種のこのグレードの物として購入してくる木材とは違った味わいを見つける事ができるものです。今回ヤマモモの木を削って見ると色味がはっきりと二種類(三枚目の写真)に分かれ、紫がかった色の濃いものと、やや赤味は入るけど乳白に近いものとがありました。片方は屋外、もう一方は屋内で乾かしていたのでその違い?と考えましたが、家の周辺にあるヤマモモの木は実が成るものと成らないものがあることを思い出して、雌株と雄株の違いかと、濃い方の板の色はあの熟すと濃い赤紫色になる実の色素をまさに感じるのでそうだろうと思い込んでいますが、実の成る木を狙い撃ちして板にしてみないと定かではありません。まだ樹種のわからない木も有ります(四枚目写真)木口が黒い(茶褐色)木、やはり家の近くで生えていた木ですが道路拡張工事ですでに伐採されていたものを引き取ったので立木姿や葉の形もわかりません、樹種名わかる方おられたら是非教えてください。

数十メートル先の工事現場から

ヤマモモの濃淡

この木何の木?

建物の古材ケヤキ、上等

今年始めた旋盤で材いろいろ挽く

椅子 “木華” 2013/YouTube Ⅲ

シンプルに「木はいいなー」ということが伝わるか。4年前にこの大きな椅子を作った時のテーマです。厚い大きな材を削って削って、木に包まれるように多くの人に座ってもらおう。今回はその制作過程、そして実際に座ってもらった方々に一言いただいた時の記録です。また引き続き多くの人に触れて座っていただける場は無いかと嫁ぎ先を探しています。良い巡り会いの為のPV(プロモーションビデオ)でもあります。3分11秒、少し長いですが是非最後までどうぞ。

片身替わりの椅子/淡路島の山桜

「かたみがわり」20代の頃骨董屋に教えられた言葉です、周囲を二面に分けて片側づつ全く違った雰囲気の綺麗な絵付けをしている猪口を見ていると、これはそういう技法なのだと。大胆さが気に入ってその時に買ったものは今も大切に持っています。さて今年の初めにこのページにも書いた南あわじ市の諭鶴羽山系の山で倒れていた山桜で椅子を作ってみました。綺麗な赤身で仕上げてみようと始めたものの如何せん径が無いのでなかなか部材が取り出せない、そこで仕上がりの考えを変えて片側から見ると白太、逆の片側から見ると赤身、という「片身替わりの椅子」となりました。きっちりとした工作で作りましたが木の乾燥はまだ少し甘め、後で少し暴れてくるくらいが良い味が出るかもしれません。一脚限り。

coat hanger/YouTube Ⅱ

《coat hanger》 のスライドショー、編集、更新しました。

前回のものは削除し入れ替えています、編集不慣れで失礼いたしました。2分42秒ご視聴下さい。

追記:(編集者/北島潤子)

スライドショーの2作目 coat hanger

スライドショーを作ることにした理由の1つは、制作課程の一場面一場面の造形が面白く、その複雑で手間のかかる作業を見ていただく事でより、完成品の味わいも深くなるのではと思ったからです。

このBGMに使った曲は、「小さな村の物語 イタリア」と言う番組で使われたOrnella Vanoniの「L’ Appuntmento」

と言う曲です。どこか切なくて、でも温もりを感じる美しい曲です。番組では、小さなイタリアの村で、「豊かに暮らす、美しく暮らす」とは、どういう事なのかを描いています。私達も常に忘れてはいけないテーマがそこにあります。心豊かにそして穏やかに制作に向き合う姿勢と重なり、選曲しました。

coffee table/YouTube

「木の塊の中に在るものを削り出す」という作業は木工制作において何よりの醍醐味だと感じます。前の記事で書いた小さなバットを削り出す作業も同じことですが、その塊が大きいほど完成までの工程を探りながら進む作業には時間が掛かり、又どこでその削る作業を終わりにして完成とするかの見極めも難しい。しかしここは制作者として楽しませてもらわなければ良い仕上がりも望めないというものです。

京都N邸に納めたコーヒーテーブルの制作工程をスライドショーにしました、その編集、選曲を妻におまかせで託して選ばれたのがフレッド・アステアの「Puttin’ On the Ritz」、いいねで決定です。私はこの曲80年代のTacoバージョンが強烈に印象に残ってしまっていましたが、アステア バージョンは映画「踊るリッツの夜」の頃の雰囲気が本当にかっこよく伝わってきていい。お洒落で楽しく、そして画像を探して見てみるとタップダンスを踊りながら歌っている姿が何とも軽快で素晴らしく粋です。話が曲の方にそれてしまいそうですが制作者の中ではスライドと曲がマッチしました、先ずはYouTubeご覧ください。工房で制作している時間には楽しい曲、時にはダイナミックな曲、お気に入りが頭の中に流れているとその結果良しです。

From father

「折れたバットが沢山あるから、その割れのない使えるところで小さなバットを作ってもらうことはできますか」と訪ねてこられた方がいて、話を聞いてみると少年野球から始めて社会人野球までしていた息子さんが近々ご結婚されるそうで、それらを記念に長く残して置けるサイズにして渡してあげたいとのことだった。そんな依頼はもちろん初めてではあるけれど、私の息子も今少年野球に夢中で、その息子さんは所属しているチームの先輩にあたるとの事も聞いては引き受けないわけにはいかない。作業は思いの外面白いものだったが、丸い断面のバットからしかも割れた部分は避けて何本かの木取りをしようとするとそれ程太いものは取れない、良くヒビの行き先を確認して切って、割って約30センチの材料が取れ、旋盤で削ってこの二本、思い出をバットの中から抜き取った(大げさ?)という感覚も少し湧き、こんなお手伝いの方法もあるのかと・・。お父さんが白木の上に何か言葉を書いたのか、そのままなのか、またどんなタイミングで息子さんに渡されたのか、この先は詳しく聞かなかったけれど、長く一つのことを続けてこられてこれから新たな人生を踏み出す時に、父親との思い出の詰まった何よりの良い贈り物になったのではと想像します。またそう祈ります。

Easy Chair

Cozy イージーチェア

「 深く 座るために 」

W715 × D750 × H855 / SH 調整

フレーム / ウォールナット材・オイルフィニッシュ

クッション / フェザー × ウレタン・本革張り(選択可)

価格 / ¥390,000 〜(税別)

※ 受注制作

暑中お見舞い申し上げます

今年の夏は格別に「暑い」ですね。暑さの始まりも例年より早かったせいかもう既にだいぶ長くこの猛暑と付き合っている気がします、皆様まだ夏バテにはなっていないでしょうか。7月、私はほぼ工房に籠り新しい椅子の制作に取り掛かりました。作業場にはクーラーなど無いので汗が止まらなくなっては室内を冷やした事務所に逃げ込む繰り返し、、こんなに頻繁にそれをした夏は過去に記憶がありません。それでも7月末にはその椅子とテーブル一式を納品完了する事が出来て一息、夏の前半を終えた気分です。届けた先は岡山県牛窓の「ザ・ホテル リマーニ&スパ」内のエステサロン、今月8日に内装を新たにオープンします。牛窓は日本のエーゲ海と言われるだけにホテルの窓から見える瀬戸内の海は何とも穏やかで優雅、厚さ50mmの天板を室内に運び入れるのにまた汗だくにはなりましたが、その後は涼しげな景色に癒される納品となりました。これから盛夏から残暑へと向かいまだまだ厚さは続きますが皆様良い夏をお過ごし下さい。

受付けテーブル/ウォールナット材天板 2,180×850×50(鉄製脚・石倉氏)

お客様用椅子/C3イージーチェア/ウォールナット材フレーム・革張りフェザークッション(縫製・桧皮氏)

スタッフ椅子/C3片アームチェア/ウォールナット材フレーム・座革張り

メンテナンス

5月の後半はご無沙汰していたお客様のところを何カ所か訪ねる事が出来ました。南あわじ市の南海荘さんでは2年前にお届けした客室ダイニングのテーブル、椅子共とても状態良く使われています。それでもその日の夜は使用しないとの事でそれならばと仕上げ用のoilで全体を軽く磨き上げる油分補給を施してみました。家庭用に使って頂いているテーブルでは木の経年変化を受け入れながら少し枯れていく感じを好しとして、あまり必要以上に油分を足さない使い方も良いかと思うところがありますが、毎日違ったお客さんが料理を楽しみ来られるようなお店や旅館では手入れをされた家具も脇役的サービスの一つかもしれません、皆さんそれを承知でとても良く手入れをして頂いていていつも嬉しく思います。

※ 写真は南海荘の竹中さん撮影

後日、京都へ新たな計画の打合せに向かいその帰路、やはりしばらくご無沙汰していた四条河原町を下ったミナ ペルホネンのお店へ入口扉やハンガーラック等々、状態の確認に立ち寄ってみました。そうかこの扉ももう今年で10年になるのか、店長とのお話で時間の経過を知り改めて隅々まで見てきました。やはり良く手入れをして頂いています、外側は建物の少し内側に入っているものの雨風は多少当たるようで10年成りの経年変化を感じます、そろそろ油分を補給するか、またはこのまま良いヤレ感を進めていくか、オーナーの皆川さんは後者が好みのような気がしています。

他でもなかなかその後を見に、またメンテナンスをしに伺えないユーザーの方々のお宅も多く気になっています。気になる箇所があるけどどうしよう、という方は是非お気軽にご連絡を下さい。6〜7月は一転工房にこもる期間が増えますが、又時間を作ってメンテナンスに伺います。

扉内側、お客様が手を触れるところ等は艶やが増して外側とはまた違った表情。

3F mina perhonen 「galleria」

折りたたみ式のハンガーラック、肩の角度がオリジナルのハンガー、やはり状態良く!

新しい家具を追加/cenci at Kyoto

2014年の年末にオープンした京都のイタリアンレストラン「cenci」チェンチさんに先月新しい家具を届けました。レストルームへ向かう通路への視線を遮る事が第一の目的でしたが、家具として作る、それならばという事でスタッフの方々が機能的に考えた収納も加えてほぼウォールナットの無垢材で構成した重厚なものとなりました。最後に付け加えた天板上の鍛鉄ころび止めバーも店内の雰囲気とよく馴染んでいます、鉄部制作は入口扉の取手同様「洋鍛冶 長命佳孝」。そしてお店が連休中だった今週の初めにはカウンターやテーブルのメンテンスに伺い誰もいない店内で一日静かに作業、合間に店内をひと回りしてみると改めて各席や各部屋から見る内装の表情は様々で味の有る空間だと感じます。何より料理、そして空間、きめ細やかなスタッフの方々の評判が相俟って増々人気のお店になられています。ミュージカルでも始まりそうな舞台を連想させる店内、不思議な高低差があり中庭もあり、オープン当初は食事に行かれる方の感動を奪わない様に写真の掲載は控えていましたが、そろそろ、今回は木部を中心にご紹介!

新たに加わった家具・ワイングラスやカトラリーを収納、衝立の役目も果たします

背面は「裏」ではなく、こちらが客席側でウォールナットの無垢板を見せる使い方、両面「表」です

扉の取手もオリジナル木製(ウォールナット×黒檀のコンビ)

道路からステップを降りて入口扉

※プレオープン時の写真

上/エントランスのレンガ積みは京都 岡崎にある「ねじりまんぽ」を再現

現在はワインセラーが充実、待ち合い椅子が置かれ素敵な照明が付いています

下/厨房前のカウンター席、ウォールナットの厚板で4名様用

中央フロア席、現在は照明器具が変わり、中央御柱の上部には鉄製のアーチが広がります

下/現在の御柱上部には鉄製アーチが付いています、やはり木と鉄がいい調和

個室のテーブルはウォールナットの板をブックマッチ、椅子の座面には馬のヌメ革を使用

上/定休日用立て札/CHIUSO イタリア語です

下/コート、手荷物預かり用番号札、席数分有ります/(共にウォールナット×黒檀のコンビ)

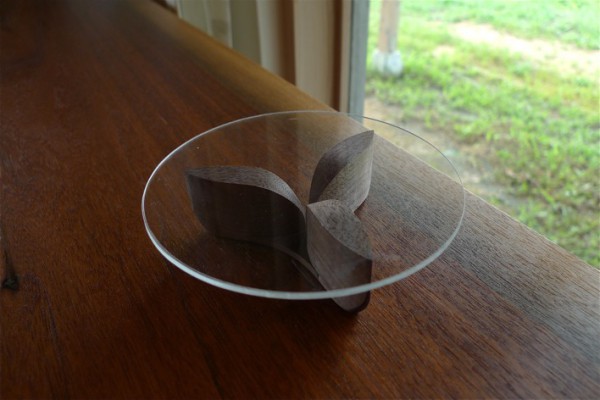

コーヒーテーブル/②・室内

φ 1,200mm × h 315mm(透明強化ガラス t 12mm)

ウォールナット材 oilフィニッシュ

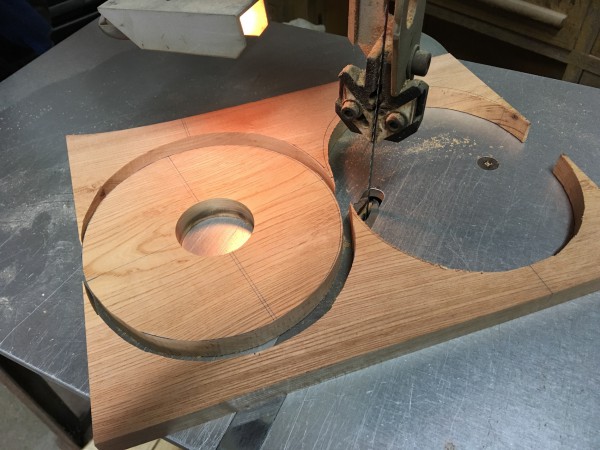

コーヒーテーブル/①・工程

1/10スタディーモデル 〜 木取り 〜 削り加工 〜 組立て 〜 塗装