新しい家具を追加/cenci at Kyoto

2014年の年末にオープンした京都のイタリアンレストラン「cenci」チェンチさんに先月新しい家具を届けました。レストルームへ向かう通路への視線を遮る事が第一の目的でしたが、家具として作る、それならばという事でスタッフの方々が機能的に考えた収納も加えてほぼウォールナットの無垢材で構成した重厚なものとなりました。最後に付け加えた天板上の鍛鉄ころび止めバーも店内の雰囲気とよく馴染んでいます、鉄部制作は入口扉の取手同様「洋鍛冶 長命佳孝」。そしてお店が連休中だった今週の初めにはカウンターやテーブルのメンテンスに伺い誰もいない店内で一日静かに作業、合間に店内をひと回りしてみると改めて各席や各部屋から見る内装の表情は様々で味の有る空間だと感じます。何より料理、そして空間、きめ細やかなスタッフの方々の評判が相俟って増々人気のお店になられています。ミュージカルでも始まりそうな舞台を連想させる店内、不思議な高低差があり中庭もあり、オープン当初は食事に行かれる方の感動を奪わない様に写真の掲載は控えていましたが、そろそろ、今回は木部を中心にご紹介!

新たに加わった家具・ワイングラスやカトラリーを収納、衝立の役目も果たします

背面は「裏」ではなく、こちらが客席側でウォールナットの無垢板を見せる使い方、両面「表」です

扉の取手もオリジナル木製(ウォールナット×黒檀のコンビ)

道路からステップを降りて入口扉

※プレオープン時の写真

上/エントランスのレンガ積みは京都 岡崎にある「ねじりまんぽ」を再現

現在はワインセラーが充実、待ち合い椅子が置かれ素敵な照明が付いています

下/厨房前のカウンター席、ウォールナットの厚板で4名様用

中央フロア席、現在は照明器具が変わり、中央御柱の上部には鉄製のアーチが広がります

下/現在の御柱上部には鉄製アーチが付いています、やはり木と鉄がいい調和

個室のテーブルはウォールナットの板をブックマッチ、椅子の座面には馬のヌメ革を使用

上/定休日用立て札/CHIUSO イタリア語です

下/コート、手荷物預かり用番号札、席数分有ります/(共にウォールナット×黒檀のコンビ)

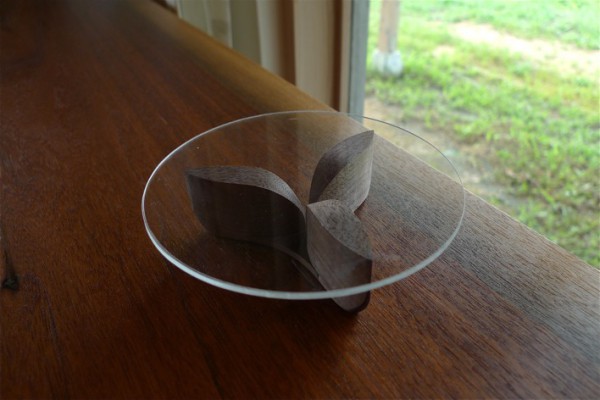

コーヒーテーブル/②・室内

φ 1,200mm × h 315mm(透明強化ガラス t 12mm)

ウォールナット材 oilフィニッシュ

コーヒーテーブル/①・工程

1/10スタディーモデル 〜 木取り 〜 削り加工 〜 組立て 〜 塗装

お問い合わせありがとうございます

「天板○○cm×○○cmの大きさでテーブルを作ると幾らくらいの値段になるでしょうか?樹種は○○で・・・」と時折Eメールや電話で問い合わせを頂きます。ホームページやfacebookを見て頂いたり、繋がりのあるお店でこちらの連絡先を聞いて頂いたりで大変ありがたい事です。ただそれに即答して「○○万円です。」と明快に答えられない場合が多いので、また昨日もそんな電話を頂きましたが他に集中している時で十分な説明が出来なかった反省も込めてここで少し説明を。それは出来るだけ意向に添ったもの、また置く場所に合ったものを作って提供したいと思うところが一番で、定番にしている形のテーブルでもお決まりの材料使いで細部に融通の利かない作り方では一点ずつ注文を聞いて作っている良さが出せません。寸法や材種意外にも何か思うところ、希望があればお聞かせください。また具体的にもののイメージを持ちにくい場合には設置する部屋の様子を教えて頂いたり、双方の都合が合えばその部屋での打合せは何より有効です。脚の細部やその太さを変えたり、希望によって天板の厚みやはぎ合わせ枚数を変えたり等々が可能です、そんな要素によって材料費や加工費が定まり値段を出します。または予算がはっきりと有りきで検討されている場合はそれを聞かせて頂けばそこに納まる内容を探る場合もあり、何れにしても数回のやり取りの中で図面やスケッチを添えて見積もりを出すのが通例です。もちろん最初の問い合わせ時にも幅のある参考価格はお伝えしますがほんの参考までに。定番のものではなく他に探してもは無いオリジナル性の高いもをというオーダーもまた大歓迎です。

トレー・WN板/栗、楢 在庫一覧

長さサイズは2種類、L/650mm(646) . S/600mm、幅寸法は板の幅により各種。

ウォールナットの濃い色に対して栗材と楢材との組み合わせ、それぞれ風合いが異なります。

① ウォールナット板(板目)/楢

サイズ : [S] 600 × 200 × 58

価格 : ¥19,440(税込み)

Sサイズの一番幅の狭いタイプは内寸約162mm、カップ&ソーサーを2〜3運ぶには十分の幅。もちろん和のもてなしにも。

② ウォールナット板(板目)/楢

サイズ : [S] 600 × 230 × 58

価格 ¥20,520(税込み)

③ ウォールナット板(板目)/栗(combi.)

サイズ : [S] 600 × 210 × 58

価格 : ¥25,920(税込み)

④ウォールナット板/楢(combi.)

サイズ : [S] 600 × 230 × 58

価格 : ¥28,080(税込み)

⑤ ウォールナット板/栗(combi.)

サイズ : [L] 646 × 230 × 58

価格 : ¥32,400(税込み)

それぞれ個性がありますので詳細はお問い合わせください。

トレー・栗板/WN 在庫一覧

長さサイズは2種類、L/650mm(646) . S/600mm、幅寸法は板の幅により各種。

栗材とウォールナット材は産地が違っても相性良く、硬軟、濃淡補い合います。

① 栗板(板目)/ウォールナット

サイズ : [S] 600 × 210 × 58

価格 : ¥20,520(税込み)

② 栗板(板目)/ウォールナット

サイズ : [S] 600×210×58

価格 : ¥20,520(税込み)

栗板(板目)/ウォールナット(combi.)

サイズ : [L] 646 × 260 × 58

価格 : ¥33,480(税込み)

④ 栗板(板目)/ウォールナット(combi.)

サイズ : [L] 646 × 260 × 58

価格 : ¥33,480(税込み)

⑤ 栗板(柾目)/ウォールナット

サイズ : [L] 646 × 280 × 58

価格 : ¥29,160(税込み)

それぞれ個性がありますので詳細はお問い合わせください。

南あわじ諭鶴羽の山桜

桜の木は花が咲く前、蕾がまだ堅いこの寒い時期に幹や枝にも花の色になる赤みの色素を多く溜め込むのだとか。昨年友人の家が所有する山で倒れていた山桜を切り出して製材してみました。大木では無いとは言え人力でしかも足場の悪い斜面で老体には重労働ではありましたが、「何か」になればとトラック2杯分を運んでみました。立て掛けたり桟積みをして約一年経過、十分に養生できていないので暴れまくりで割れたり反ったりひねったりですが、細いながらも赤身は奇麗な桜色です。『何』にしてみようか、と。

最後の写真はオマケで近所から運んで来た鮎原の山桃、モチノキ、漆、ウバメガシ等々。大半はストーブの薪用ですがクヌギは椎茸栽培用に最適、カシは鉋の台が出来ます。

『+』

日の入り/17:44

これから春に向けて三寒四温のころ、今日は暖かい温の方の好日でした。そして気がつけば日が長くなったもので、この季節西の窓の真横に沈む夕陽が5時半になってもまだ眩しく差し込んで来て季節のうつろいを感じます。在庫切れになったトレーを10点程仕上げました、大きさ、材の組み合わせ、価格もそれぞれ違いますので後日また明細をこのページにアップします。

『春陽荘』

淡路島の洲本市にあるこの屋敷には貴賓館、客殿、寝殿、常住殿、土蔵など8棟の立派な建物があり、造船業で富を得た岩木家の社長宅兼事務所として昭和16年に建てられたもので平成16年に国の有形文化財に登録されています。申し込み予約によりガイド付き見学の他、各種文化体験、各種催事の貸し会場、また貴賓館は一棟貸しで宿泊施設として利用する事が出来ます。現家主の高山傑氏はこの春陽荘の屋内外の再生事業に取り組み、それを継続することは勿論、建物の一部の給湯、暖房に薪ボイラーを使用し廃材を燃料に利用する、また庭木への散水は雨水を地下に貯めて利用するなど環境に配慮した取り組みにも積極的です。常住殿の厨房(写真)は料理教室や催し物の際、また宿泊客が利用できるように機能的に改装され、今回は栗材のカウンター(竹天板)などを制作協力しました。厨房内外の仕切り衝立を付けたのは、週末甘味処としてオープンも予定されているからだとか、楽しみです。

直接のお問い合わせは、090-4309-7973(高山)まで。

2017年 新年あけましておめでとうございます

1997年、岐阜県付知町から兵庫県に戻り篠山でスタートさせたアトリエKIKAは今年で20周年を迎えます。あっという間の20年、おかげさまで20年、まだまだこれからという20年ではありますが、インテリア、家具のデザインを仕事にしていた私が制作者に転身し、その想いを持ったまま作り手としても手を動かし始めたので、今でも木工家でありデザイナーであると自認し、その考えのもとでお客様の幅広いリクエストに応えて多くのものを作れて来れたのではないかと振り返ります。さかのぼれば美術大在籍中はプロダクトデザインを専攻し、自動車を作りたい、生活家電も面白そう、建築にも興味があると気が多い学生でした。職業としてもの作りに携わり始めてから会社員として7年、木工修行1年、そして独立して20年、制作の領域は限られたとは言え多くの方々と出会い、関わり、様々なものを作り続けられている事は本望です。現在は未だ折り返し地点くらいのつもりです。今後の20年プラスαはその領域はまた少し絞られてもいい、しかし広い意味で「その一点一点の密度を更に高めること」この辺りがテーマとなるはずです。そして皆様に満足して頂くものを作る事は勿論の事、本人もこの世界で増々楽しませて頂きます。 今年も何卒よろしくお願い申し上げます。

O様邸(芦屋市奥山)/コートハンガー

今年も皆様ありがとうございました

今年も一年間いろいろとありました。中でも夏に指を怪我した事は本人にとってはそれなりに大きな出来事であり、作業の休止期間も有りましたが、普段考えないような事にも想いを巡らす機会となりました。仕事のこと、家族のこと、世の中のことも少し等々、その間も必要な時間を過ごす事が出来たと感じています。そしてここ数年、年越しでするようになっている年賀状を用意し書く時間は一年を振り返って新たな出会いへの感謝、また旧知の方々の事を想ってみる豊かな時間となります。あれこれ想い大晦日から元旦を過ごしたいところですが、今年は町内会役員の仕事で地元鮎原の河上神社天満宮へネクタイ締めて夜半から出掛けます、初詣参拝者へ神矢などの販売や神酒拝戴のご奉仕、焚き火もし朝4時ころまで居る予定ですので島内の方は是非参拝にお出掛け下さい、学問の神様です。

今年も皆様本当にありがとうございました。良い新年をお迎え下さい。

削り 〜 仕上げ・納品

本日納品完了、訳あって実物はまた後日の紹介。

1/10スタディーモデルもお客様のコレクションの仲間入りです。