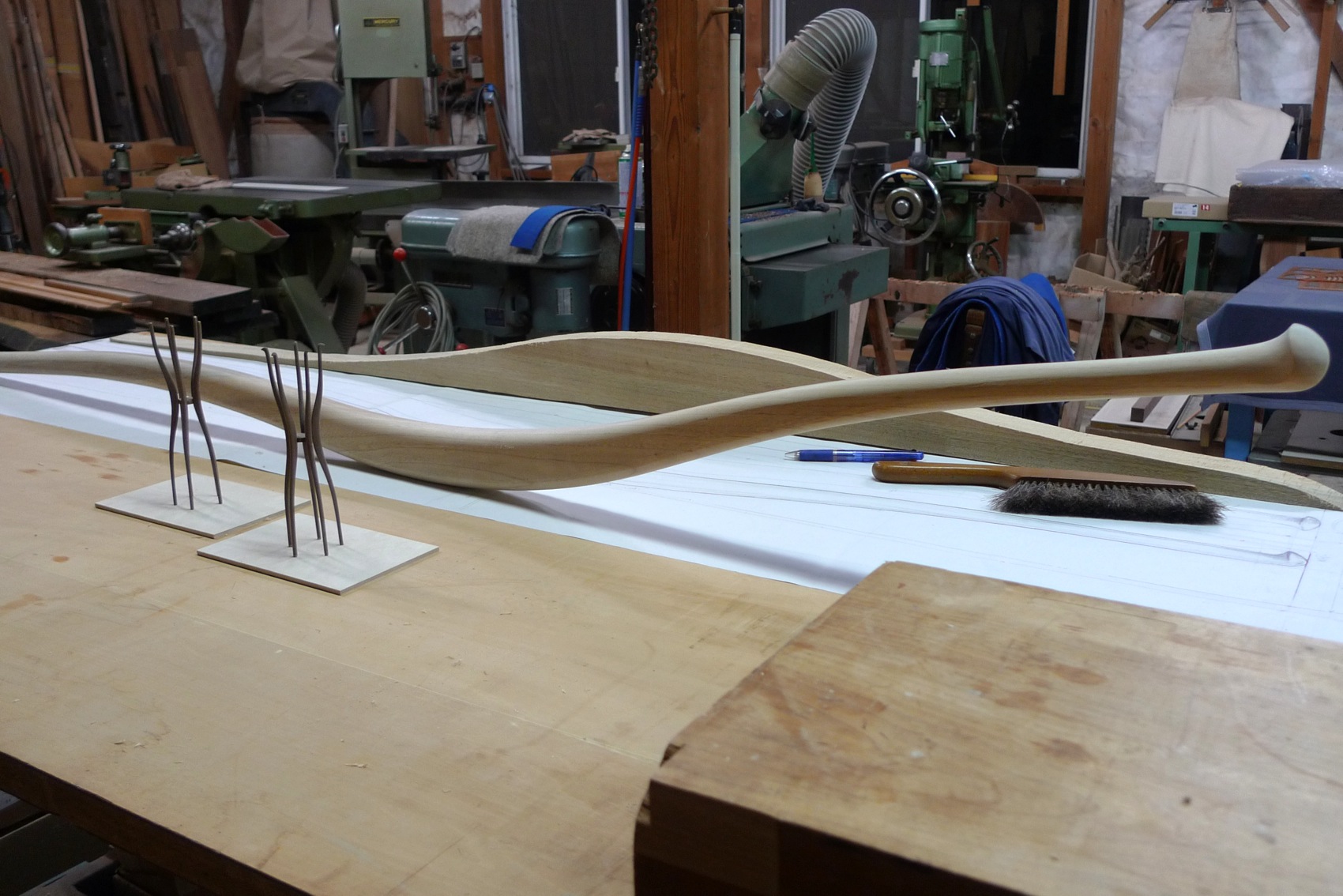

木取り・習作・仕込み 〜 仮組

サプライズ/Long table

「目隠しの建具を外すとテーブルがセッティングされた部屋が現れる」というサプライズ。

高校の同窓生の旅行で淡路島に来られてアトリエKIKAに立ち寄ったAさんはその日の内にこちらのショールームで来客用に使っていたLongテーブルの購入を決め、椅子も2脚注文、そして約1ヶ月後の昨日、追加の連絡を頂いたトレーも一緒に丹波市のご自宅に届けてきました。早速そのテーブルでコーヒーを頂きながらお話を伺っていると、2年前に故郷である丹波に戻られ購入した古民家を自営業の傍らご自分でリノベーションしながら住まわれているのだとか、出来た部屋を案内して頂きましたが何とも味わい深い、生き生きとした家になりつつありとても感心しました。(大工仕事はAさんの本業ではありません)

この部屋は奥さまが仕事に出ている時間帯だけ作業をしてあとは仮設の建具で目隠し、そしてテーブルを搬入した昨日は何とか間に合ったと照明器具もご自分で設置されていていよいよ部屋をオープン。この後何も知らず職場から戻った奥さまが驚く!という仕掛け。Aさん大丈夫?と少しだけ心配しながら戻って次の連絡を頂けるのを待っていたところ今日の朝早速とても弾んだ文章のメールが届き万事上手く言ったとのこと。そこには奥さまは想像以上の反応で本当に良く喜んでくれたこと、同窓生にもLINEを送ると素晴らしいと絶賛されたこと、離れて暮らす二人の子供さんもおやじかっこいいぜーと喜んでくれたこと、奥さまとは夜中まで笑いと話が尽きず楽しい時間を過ごされたこと、それに素敵な家具をありがとうという言葉も添えて頂いた文章が楽しげにあり、Aさん家族の素敵な一日にふれることができました。

もう一匹いる彼女のやんちゃな相棒君は一枚も写真に写っていない、、

2011年5月 制作/2,520mm×865mm×730mm ウォールナット材 oil仕上げ

1/10 スタディーモデル 〜 1/1 モックアップ

A-1 dining chair

遅くなりましたが

少し遅れたもの、大幅に遅れたもの、がありましたが10月は納品が続き、また少し先にお届けするものの準備もほぼ整いました。ほんの一瞬のちょっとした不注意から招いてしまった指の怪我は何とも痛いものでしたが、その後4ヶ月弱経過してリハビリ通いも一区切りとなり、今までしていた作業は概ね出来るようにまで指は回復しました。また今まで出来ていなかった事もしたい、と思うようにもなりました。

写真のテーブル、椅子は10月の初めにこの部屋へお届けしたもので、あるお客様がお孫さん(新婦)へ御結婚のお祝いとして贈られたもの、納品の際にはご家族皆で迎えて頂き、この日は若い二人の幸せと希望に満ちた門出に立ち会えたような気がして私達にとっても良い一日となりました。挙式は確か先週の日曜日、秋晴れの良い結婚式になったことと思います、心からお慶びを申し上げます。

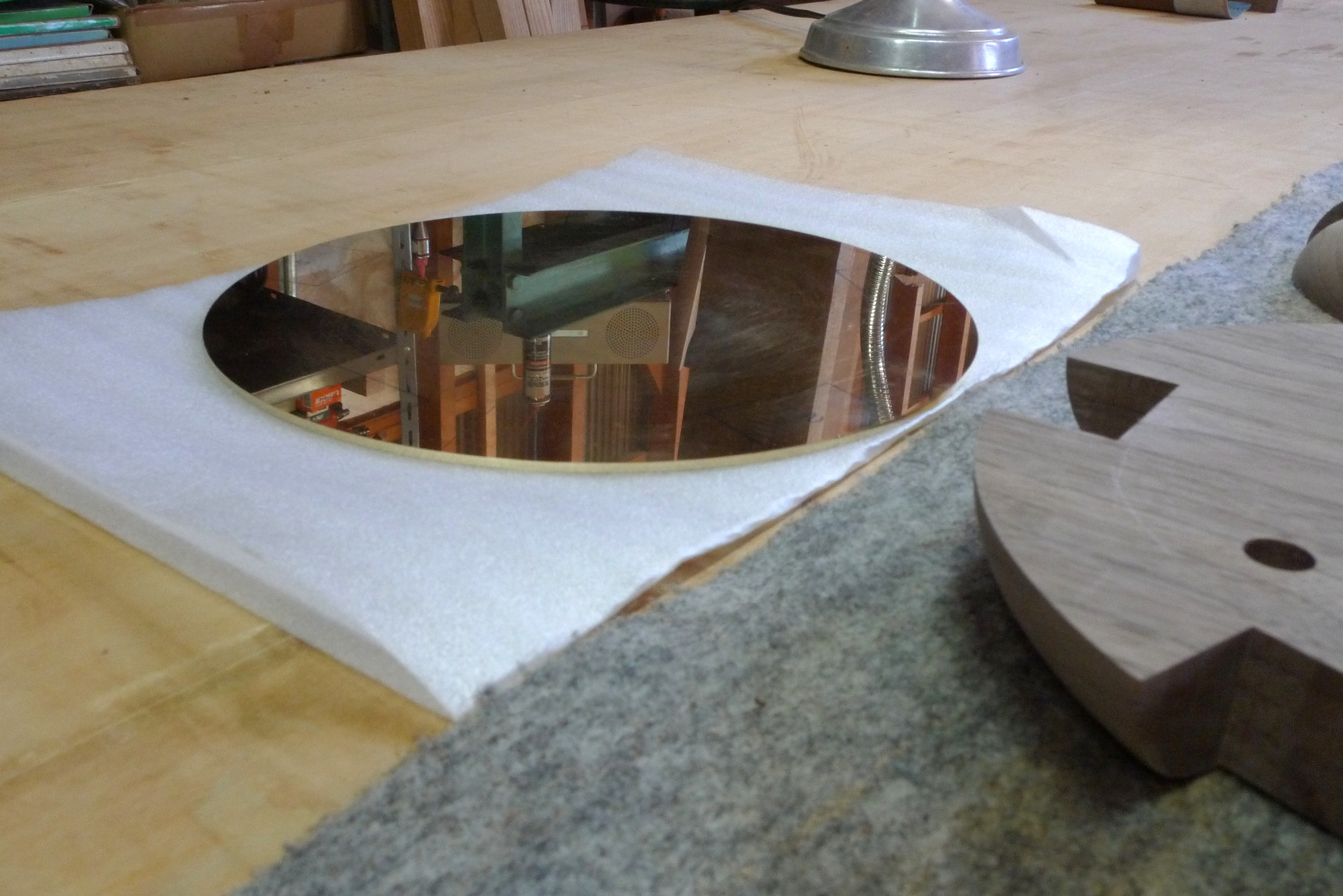

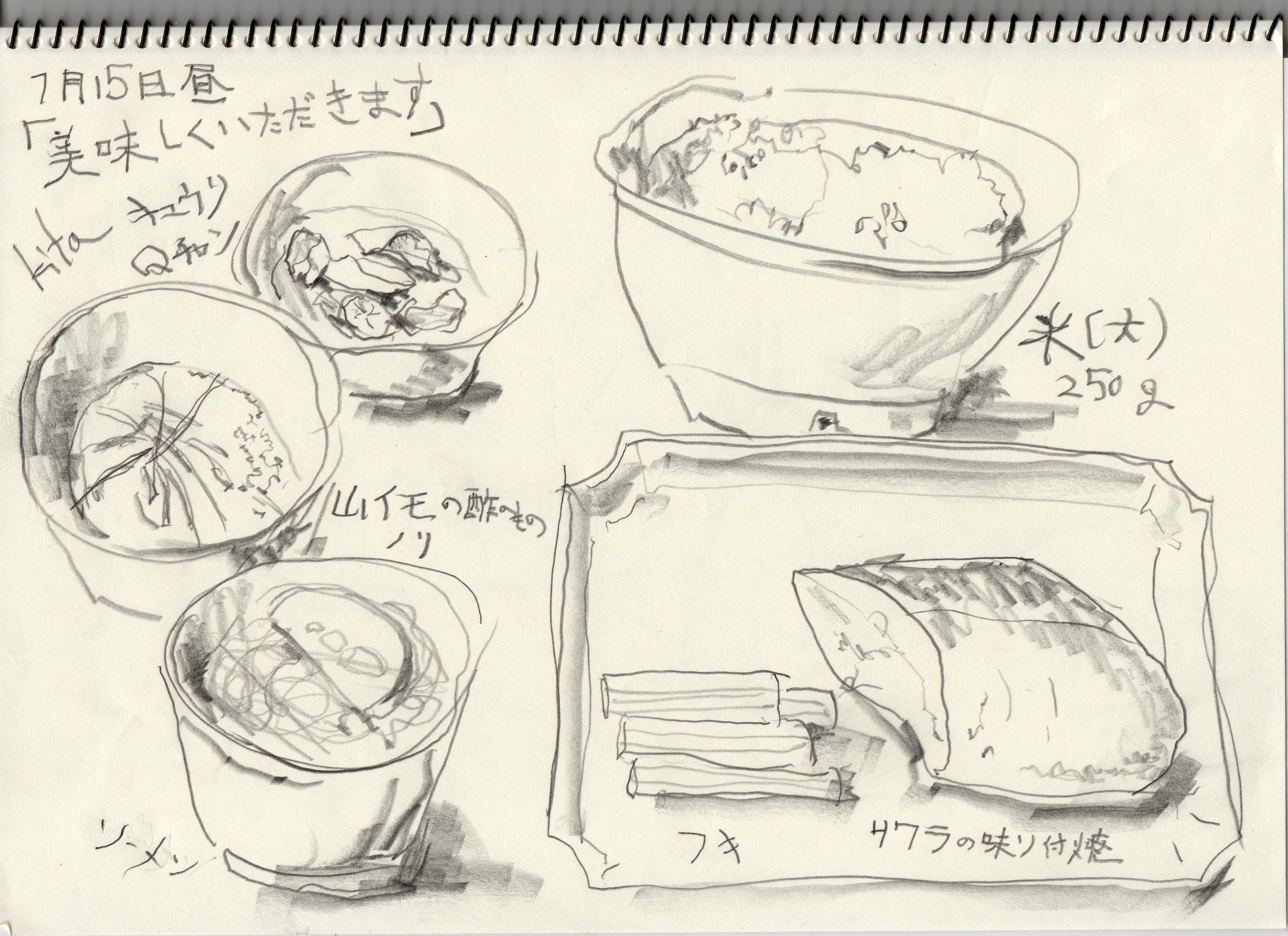

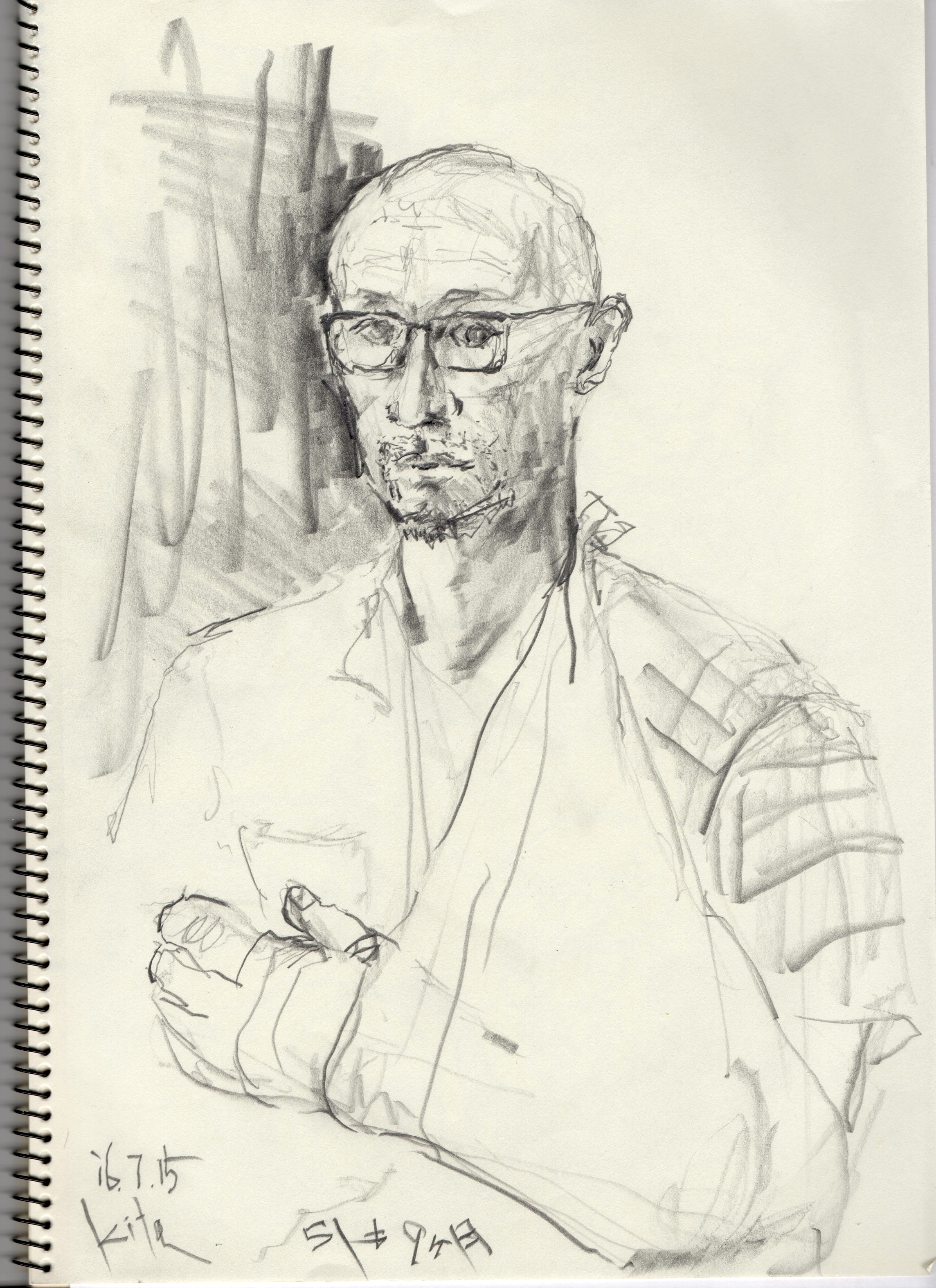

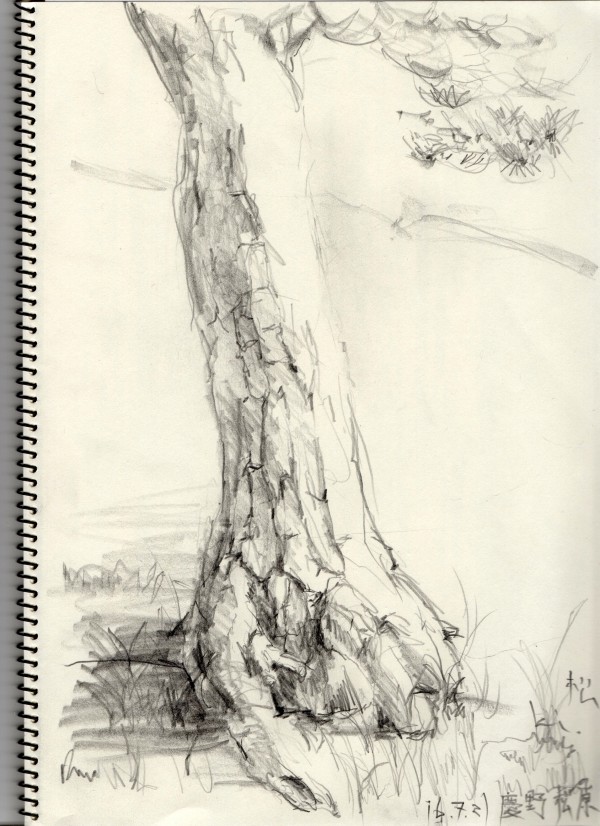

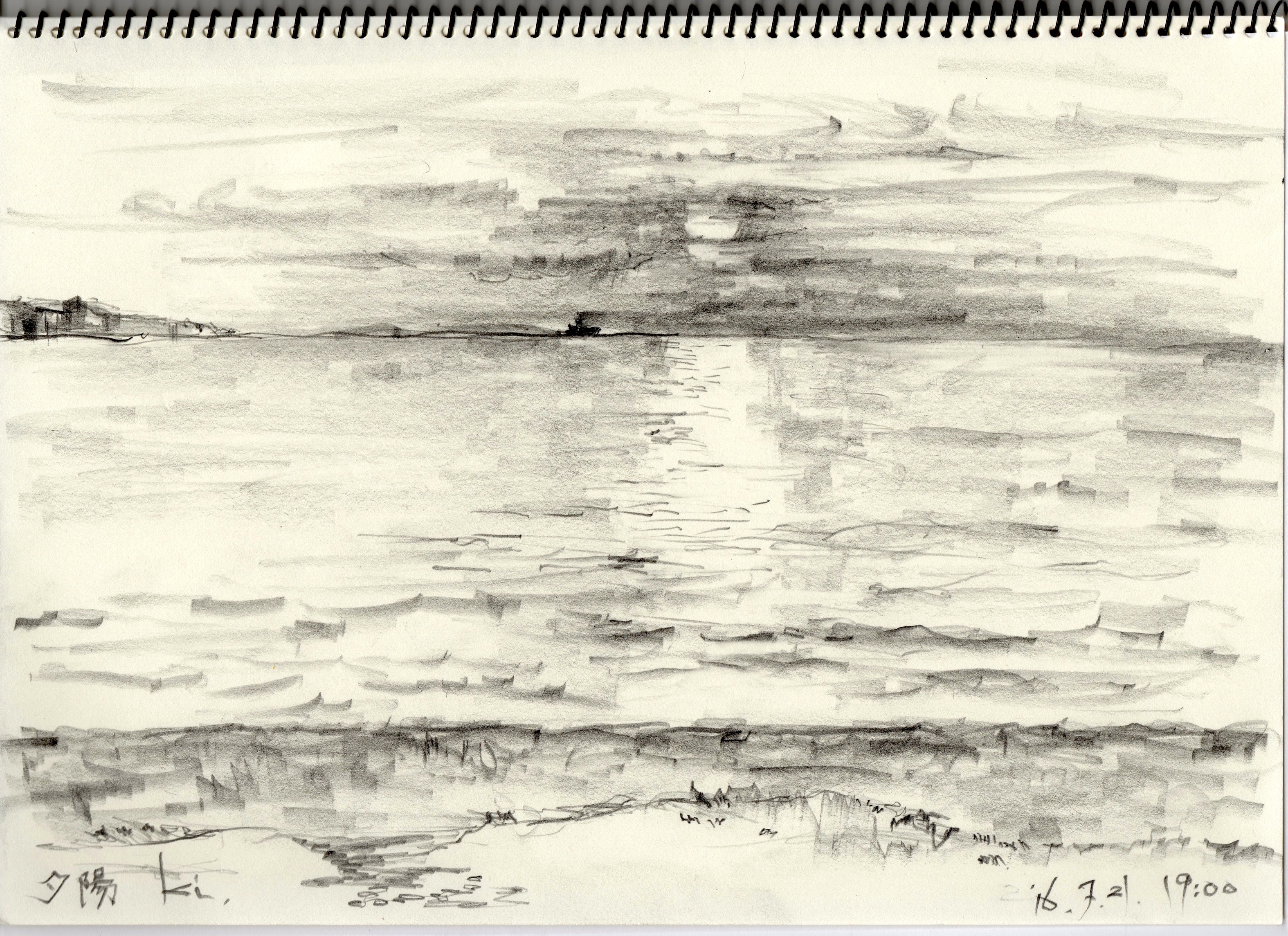

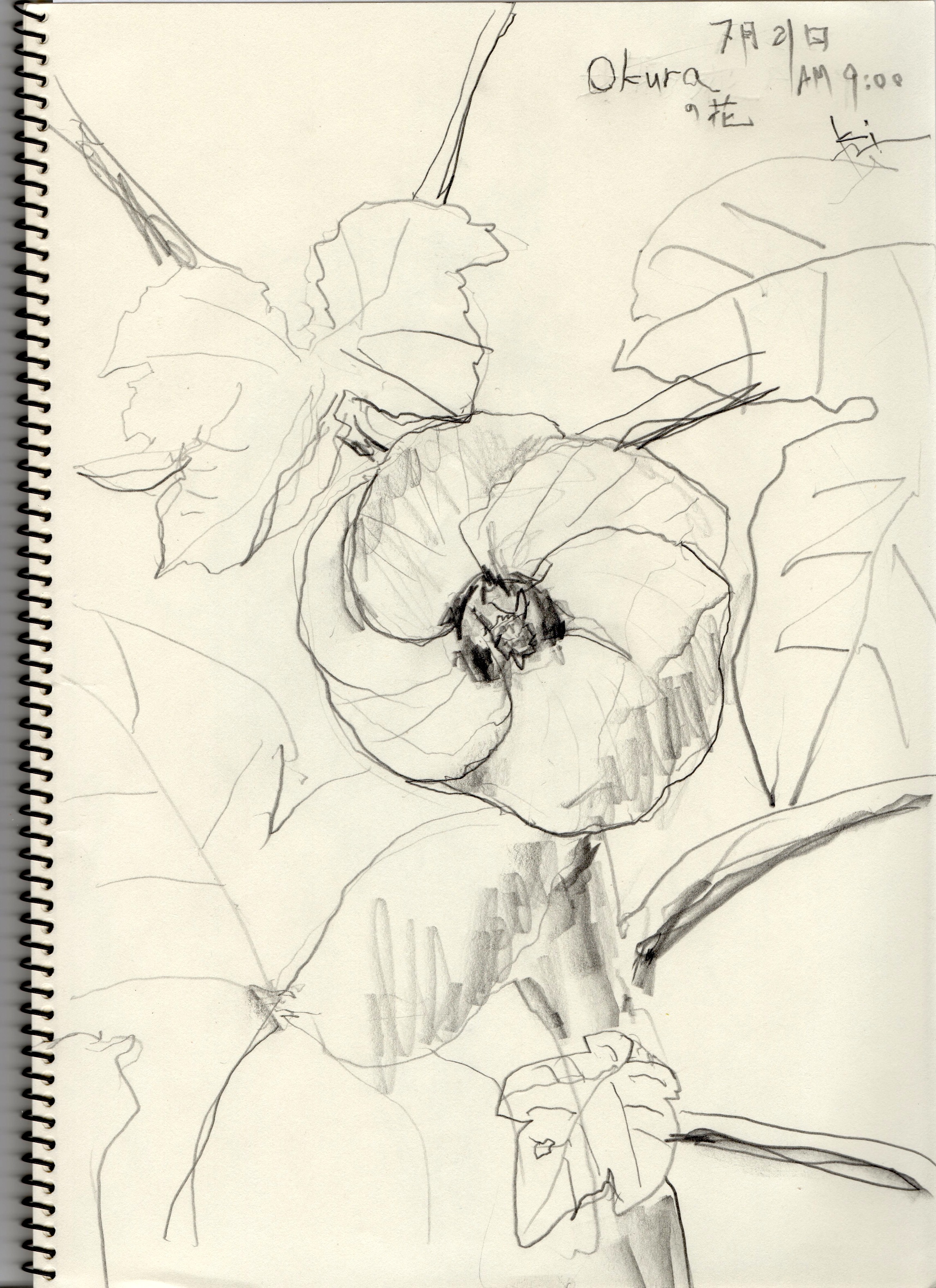

クロッキー帳

入院中一度だけ左手でサインをする機会があったのですがこれがあまりにもひどかったので練習し始めたもののそう簡単には進歩が見込めず、クロッキーやスケッチに切り替えるとこれが楽しくなってきた。左手なら上手く描けなくていいという気楽さが何枚も描き続けられる理由でしょう、又いつもと違った脳の部分を使う効果も有りかと、悪のりして沢山描いた一部を大胆公開!

入院途中から毎食前の5分間はクロッキー /ご飯は毎度大盛りでした

これは退院の日、梅雨明け間近の晴れた日の朝食

クロッキー始めてまず描いてみたのが右手。そえ木を留める包帯が大げさですが中身はもっとすっきりしてます、ご安心を

何とも情けない、内心を描けた(ここは笑うところ)/鏡の中なら逆の手

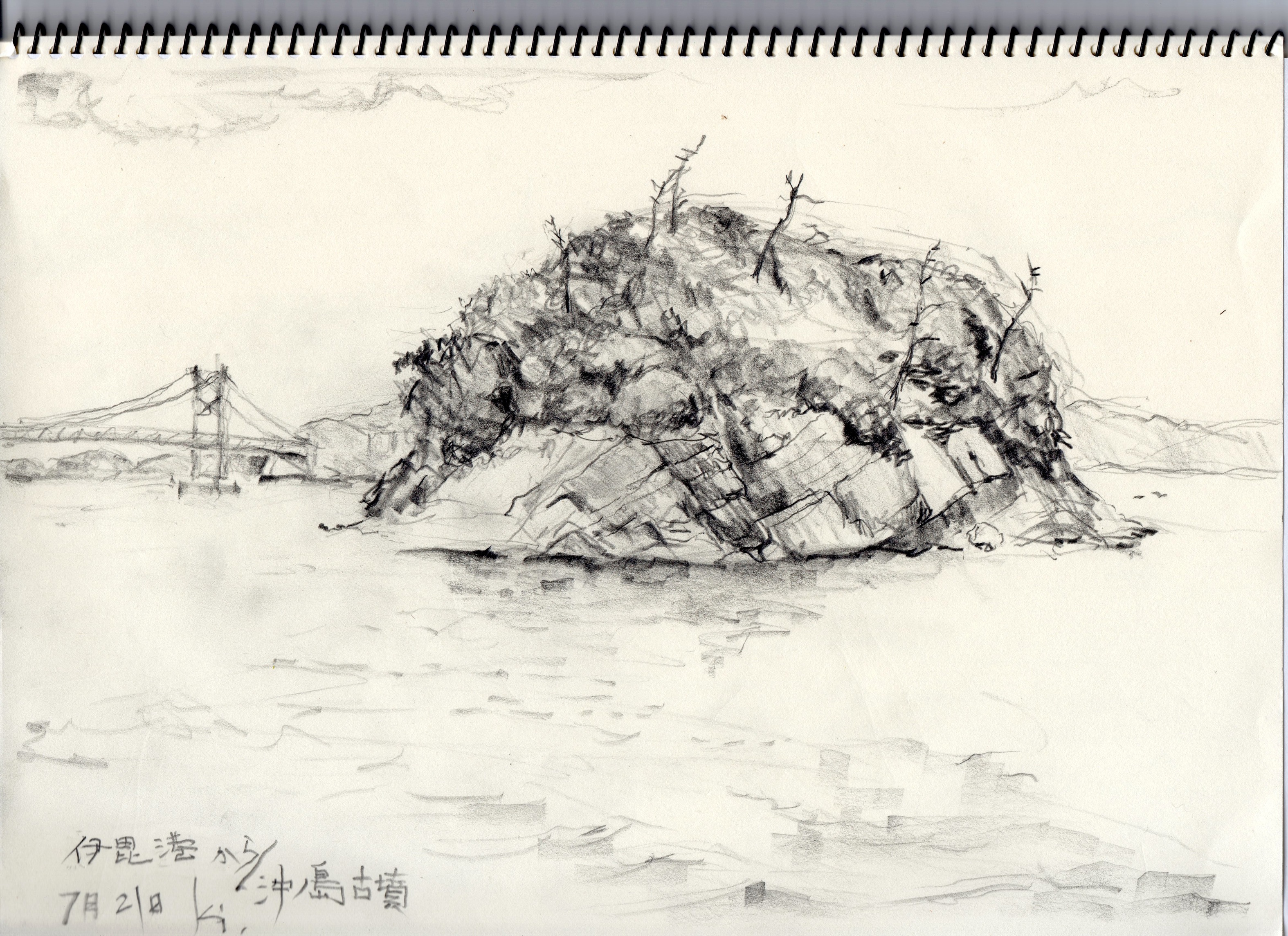

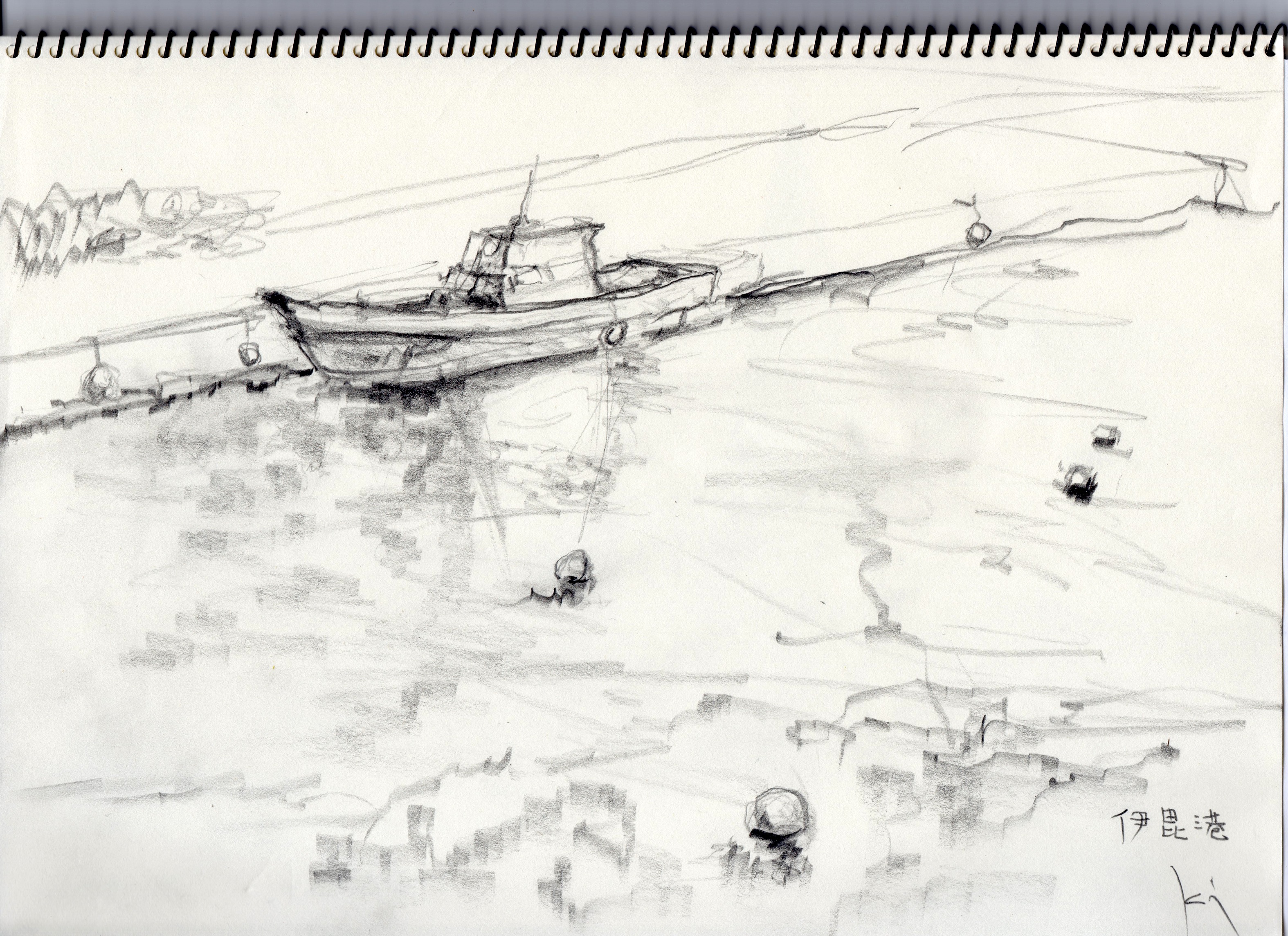

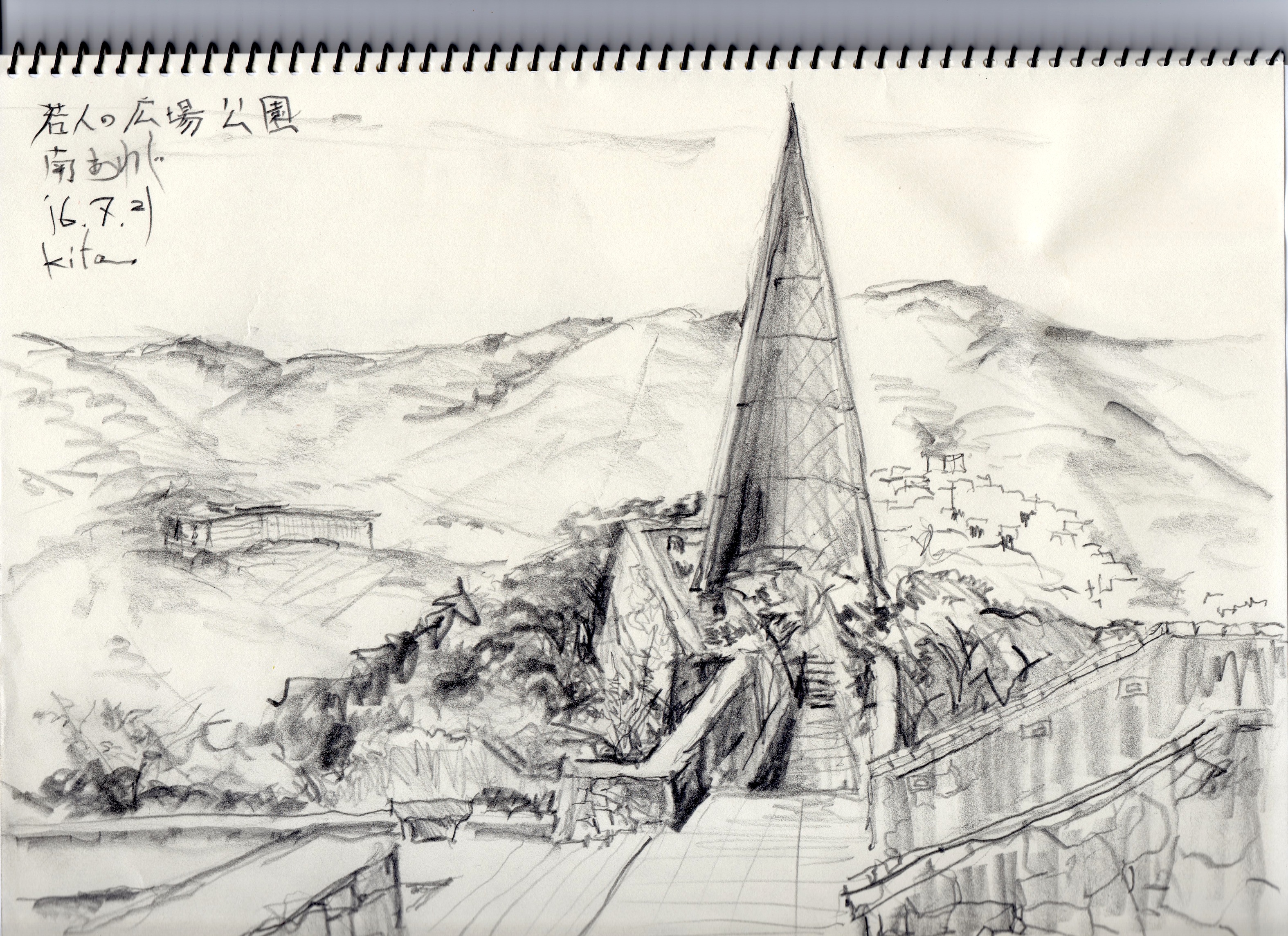

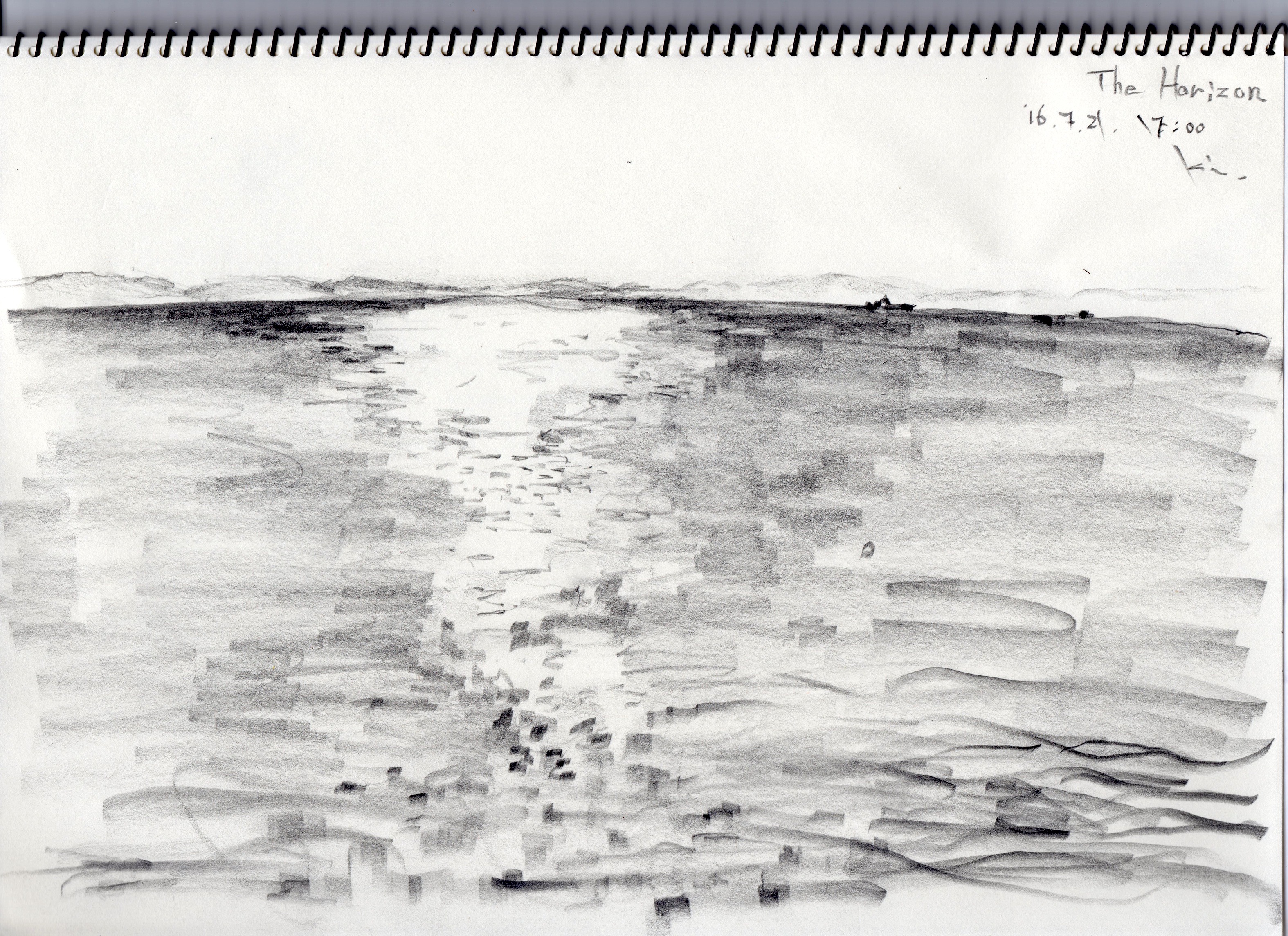

退院後、半日のスケッチドライブに出かけてみた(運転は大丈夫)/ここからは淡路島観光案内です

鳴門海峡を望む港、こんもりとした姿にひかれて描いてみた小さな島はあとで調べてみると6〜7世紀にかけての海人族の古墳群があるのだとか/沖ノ島古墳群

平日の午後は静か、それでも鳴門うず潮の観潮船ヘリオスの出入りが時折波をたてます

戦争で亡くなった男女学徒を追悼する記念塔、広い敷地内には展示資料館も有りこれらは丹下健三の設計、北に福良港,南に鳴門海峡ほか眼下には絶景

丸山港から津井港にかけての細い海岸線の道すがら、夏の5時はまだ陽が高く反射が眩しい、遠くに四国の山々が連なるのがうっすらと見える

慶野松原、立派な松が立ち並ぶ松林は壮観で、木陰はすずしい

慶野松原の砂浜からの夕陽は夕陽百選の一つだとか、たしかに毎回違う色彩は何度でも見飽きない、カップルの聖地でもあるようなのでおじさんはこれで帰ります

おまけ/子供の観察日記といっしょに描いたオクラの花、まだ見た事の無い人はどこかで実物探して観てみてください、野菜の中では奇麗さ立派さ有数の花と思います

退屈な怪我人にお付き合いありがとうございました。

暑中お見舞い申し上げます/お詫び

暑い時も寒い時も、快適な季節なら尚更、制作に専念して過ごせる日々は幸せだと感じながら過ごしてきた近年ですが、二週間ほど前、作業中に右手の指二本を怪我してしまいその後今はまだ仕事を休んでいます。人づてに聞いて知られた方も居られるようですのでここでお知らせかたがた報告します。当日は時間外の救急窓口に駆け込みその夜手術となりましたが出来る限りの処置を施してもらい、一週間の入院を経て今は通院中で術後の経過は良好です。おそらく来週には抜糸、そうすると固定している指も今度は元のように上手く使えるように動かすリハビリを始めます。これが結構痛いそうですが、自分のちょっとした不注意からなってしまった事なので、何とか良い回復を目指します。(木工作業を想像できる方にはかえってご心配かけてしまってはいけませんので念のため、指は先まで残っています)リハビリと平行して制作も再開して行くのですが当面は今までの作業性には及ばないはずなので制作は休止期間と数週間、1〜2ヶ月の遅れと考えています。納期の遅れの連絡となった方々、また制作依頼をご検討して頂いていた方々にはご迷惑をかけ本当に申し訳なく思います。回復後は何かをプラスして制作を出来ればと、転んでもただでは起きない気持ちで居りますので何卒よろしくお願いいたします。 これから暑さも増々厳しくなりますが皆様良い夏をお過ごしください。

2016年 始動

新年明けましておめでとうございます。今年は今日4日から工房を開け、好天続きの正月三ヶ日を過した後の気持ちのいいスタートです。二人の息子達も長男は中学の陸上部、次男は少年野球部の初練習に意気込み今朝早々に出かけて行きました。彼らの記録や成績はともかく身長は目に見えて年々伸びて長男に至っては既におやじに迫る勢い、目線の高さが近づいて来るだけで「おっ負けてはいられない」と思ったりするものです。そんな事もいい刺激の一つと捉えて、又日々考え手を動かし多くのものを作りたいと思います。工房の機械類も昨年末に一新し気持ち新たな年、皆様の連絡をお待ちしています。本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

一ヶ月早い大掃除中・2

一ヶ月早い大掃除中

『白紙撤回』

暑中お見舞い申し上げます