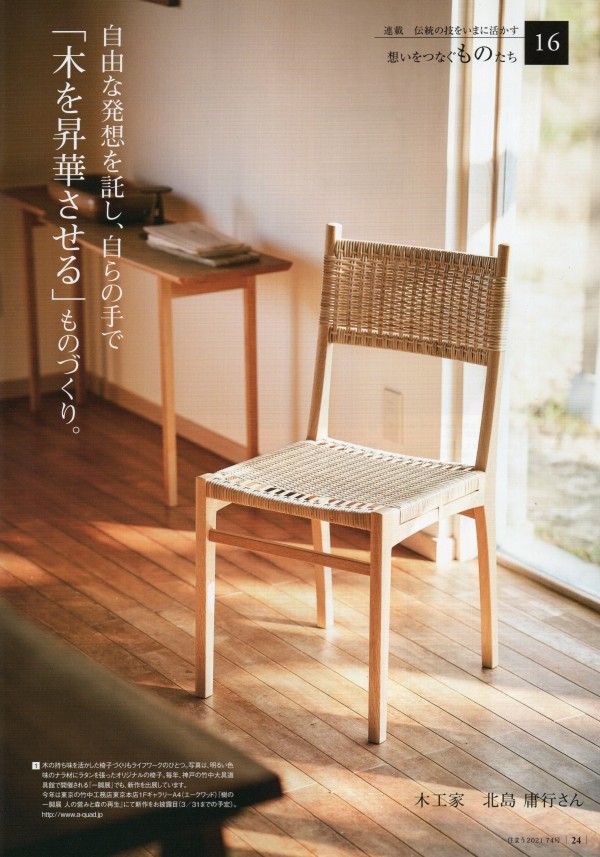

Dining chair – Relax × dop choucho

定番の一つとして作っているアームチェア、 Dining chair – Relax を紹介。

背の形状を type Aとtype Bの二種用意していますが、今回はType B(クッションが一体型)に minäperhonen の椅子張り生地 dop choucho を使いました。

届け先が女性の主宰する事務所ということもあり、色の濃いともするとハードに見えるスモークドオークのフレームに優しい表情をを添える為の理由もありましたが、生地そのもののシンプルでいて優しい風合いもこの椅子に良く合って、座り心地もまた良いものになりました。

dop 生地は長年の使用により表面が擦れてくると裏糸の色(この色の場合、フレーム色に近い茶色)が現れてきます。そんなことも楽しみに使って頂きたいと思います。

Dining chair – Relax / type B

w 665 × d 590 × h 870(sh 440 )h/sh 調整可

※ dining /ダイニングの用途に限ったものではありません

『ナラ枯れ小楢のテーブル』

「ナラ枯れ小楢のテーブル」このネーミングがいいのかどうかは何とも言えませんが・・

ナラ枯れとなった小楢(コナラ)の木を伐ったことから板材ができテーブルとなったので、そのままの名前です。

テーブルは小楢の木があった山の持ち主のお宅の娘さん夫婦の新居のために依頼され、先日無事に納まりました。

写真にキャプションをつけながら工程を紹介しますので、とても長いですが興味のある方は最後まで是非ご覧ください。

私達が淡路島(中部)で「ナラ枯れ」という言葉を聞き始めたのは約2年前ほどからですが、おそらくその1〜2年くらい前からは進んでいたのでしょう。

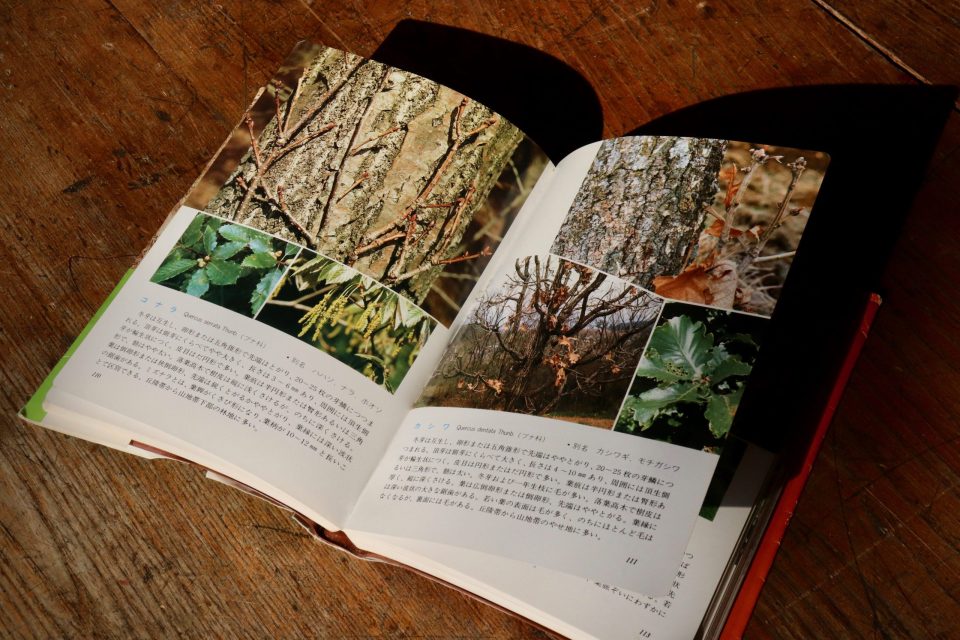

ナラ枯れはカシノナガキクイムシという虫が木に無数の穴をあけることで立木が枯れる現象で、ここ関西地方だけでなく日本各地で見られるようです。

※ 楢や樫の木の類の比較的巨木にカシノナガキクイムシが穴をあけ、ナラ菌を持ち込んで繁殖させ、それを食べて成長しているようです。木の根元周囲にきな粉の様な木屑が多く見られたらかなり木の内部まで入っています。成虫になるとその木を出て行き、一度アタックした木に再びアタックする事は無いようです。ですのでナラ枯れて伐採後板になった小楢から幼虫も成虫も見る事はありませんでした。また一説ではその地域の被害は約5年ほどで落ち着くと聞きます。

幹をよく見ると多くの穴があいているのを見つけることができます。(写真は南あわじ市の小楢)

最近は我が家の裏山のクヌギの大木やウバメガシなどにも穴が多く見られて、子供達が小さかった頃カブト虫やクワガタを取りに来た木が枯れてしまうと思うと寂しい思いもありますね。

枯れて、いずれ倒木となると危ないのでとこの木は伐られることとなりました。

山の斜面の木は伐採後、ここからある程度の長さがあるまま搬出するのが大変です。

※ 伝わり難いですが里山の木を木材利用する際、この工程が一番の課題だと思います。(!!ここは強調しておきます)

搬出できて木材として使えそうな幹を製材し桟積みをしています。

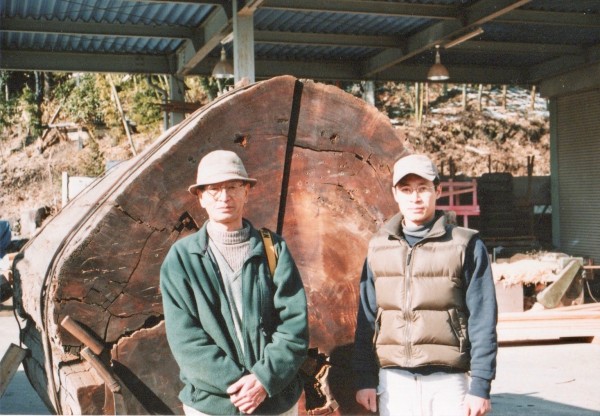

製材時の写真が今回はありませんが、洲本市五色町で頑張ってくれている製材所に依頼をしました。

板になって分かったのは、カシノナガキクイムシがあけた穴は木の根元だけではなく幹の上部まで同じ様にあいていて、そして白太(幹の外周)の柔らかい部分だけに留まらず赤身(幹の内側)にまで進んでいるという事。

—– 桟積みをしてから約一年が経過 —–

新居のテーブルをこの木を使って作ろうという計画になったので、ある程度虫穴を除いて物になるか、荒木取りをします。

虫穴のあいた板も見ようによっては面白く、味のあるものが作れそうですが、今回は食卓という事もありできる限り見える部分には使わないことにしました。

虫穴が有り除いた部分はかなりの材積です。

一本の木を枯らす、小さな虫の生命力を感じずにはいられません。(黒い小さな点に見えるのが全て虫穴)

そこそこの径がある木から細い板を作るのは日頃の制作からすると何とも抵抗がありましたが、それでもテーブルが一台作れそうな材を木取りできました。

通例とは少し違いますが約1.5倍くらいの材積に木取りしたものをここから人口乾燥機に投入します。(テーブルになった後、エアコンなどを使う室内環境で木が割れたり反ったりしない為に人口乾燥機で含水率を下げます)

約3週間の投入で15%前後まで含水率を下げました(業者の方によると本来もう少し下がるのですがとの事)、それ以上過乾燥にしない方がとの判断でそこまでとします。

1年間自然乾燥をしている事もあり、大きな割れや反り捻りは起きていません。ひと安心。(ここから更に自然環境に馴染ませる養生をします)

養生後、実際の仕上がり寸法をねらって木取りを再度行ないます。板幅はランダム、枚数の多いハギ合わせになりますが組合せを悩みながら決めて行きます。

天板のハギ合わせ作業〜。

脚の組立て作業〜。

赤身の深いところまで入った虫穴はどうしても天板上に残ったので、細い木で埋めて行きます。

木口にも現れた穴を埋めます。

仕上がった天板にアク止めの下塗りをすると仕上がりの色が見えてきます。虫穴は全て見えなくなりました。

天板裏側にはカシノナガキクイムシが居た痕跡が残ります。後にナラ枯れの被害も落ち着いて忘れられた頃、あの時期の小楢だなと分かるかもしれませんね。

1,500 × 850 × 730 /オイルフィニッシュ

「ナラ枯れ小楢のテーブル」完成しました。

そして新居に届けて予定の位置に納まりました。

テーブルの形はシンプルな直線的なものが好きだというご希望をできるだけお聞きして。

部屋の床材を見せてもらっても納得、板の雰囲気もラスティックなものが好みの様なので今回の小楢の選択は間違いなかったですね。

仕上がったテーブルをとても喜んでいただきました。

若いご夫婦の奥さんが育った場所の裏山に育った小楢の木で出来たテーブル。

ここまでの行程もそうですが、これから先も良い物語が生まれそうな気がして、納品後何かとても嬉しくなりました。

2022年 始動

あけましておめでとうございます。アトリエKIKAは今日1月4日から始動します。

年末に少し掃除をした裏庭〜裏山(境界がほぼありません)に小楢らしき幼木を見つけていました。

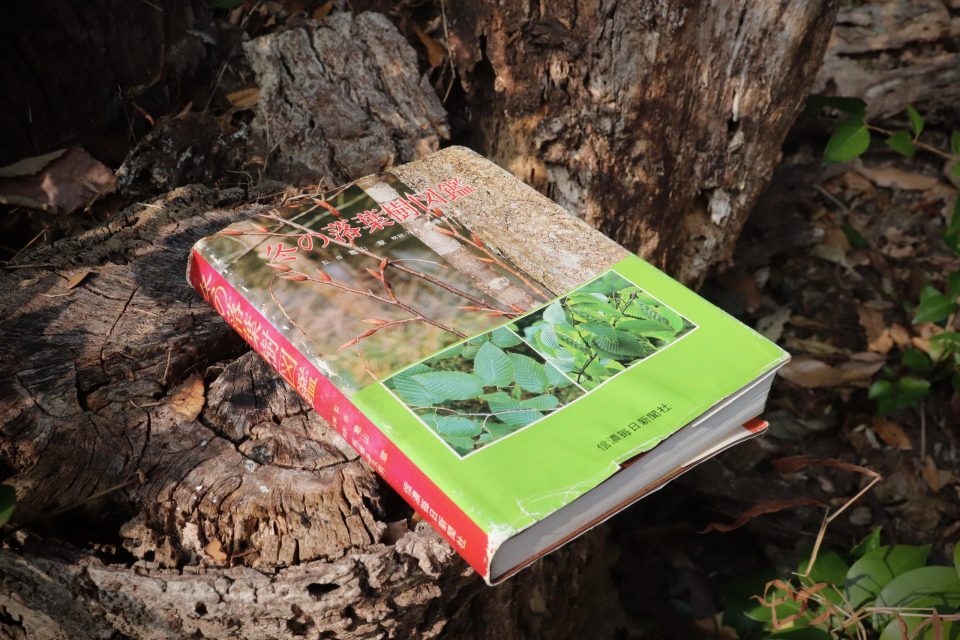

手持ちの図鑑を持ち出し・・・幹はまだ枝程度の細いものなのでまだ落ちずに残った葉から同定し、小楢でいいでしょう。

このあたりの山には常緑の樹々が多いので、木工材料に馴染みのある落葉広葉樹を見つけると嬉しくなるものです。

毎日工房の窓から見えるところに芽生えたので今後の成長を楽しみにしてみます。

本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

今年も皆様ありがとうございました

今年もあと二時間程、毎年のようにこのブログで皆様に挨拶をとパソコンの前に座ってみました。大晦日に慌ただしく工房の片付けや掃除をしながらふと頭に浮かんだ事をいつもは書いて一年の締めにしてきましたが、今年はあれもこれも・・何かに絞ることは出来ません。展示会のことやオーダーを受けての制作のこと、山や地域材に関わること、町内会のことや私事まで多くのことがあり一年を通して落ち着く間がなく駆け抜けた感覚です。世の中の状況は一昨年以前とは随分違っているはずですが、人の営みは脈々と至る所で行われていることも実感できたように思います。

今年も皆様大変お世話になりありがとうございました。

あぁそれでも一つ、この頃は忌野清志郎が気になってよく曲を聞いたりしている。あの人は絵がすごく上手く美大に行って画家になろうと思ったこともあるそうだ。そう言えば私が美大時代に国立市に住んだことがあり曲になっている多摩蘭坂を意味もなく歩きに行ったなと思い出したり、当時は特にファンだったわけじゃないけど。最近知った阪神淡路大震災を機につくったヘリコプターという曲はそれを経験したものとしては泣ける。清志郎が日本語で歌うイマジンもいい。

それでは皆様良い新年をお迎えください。

ご来場誠に有難うございました

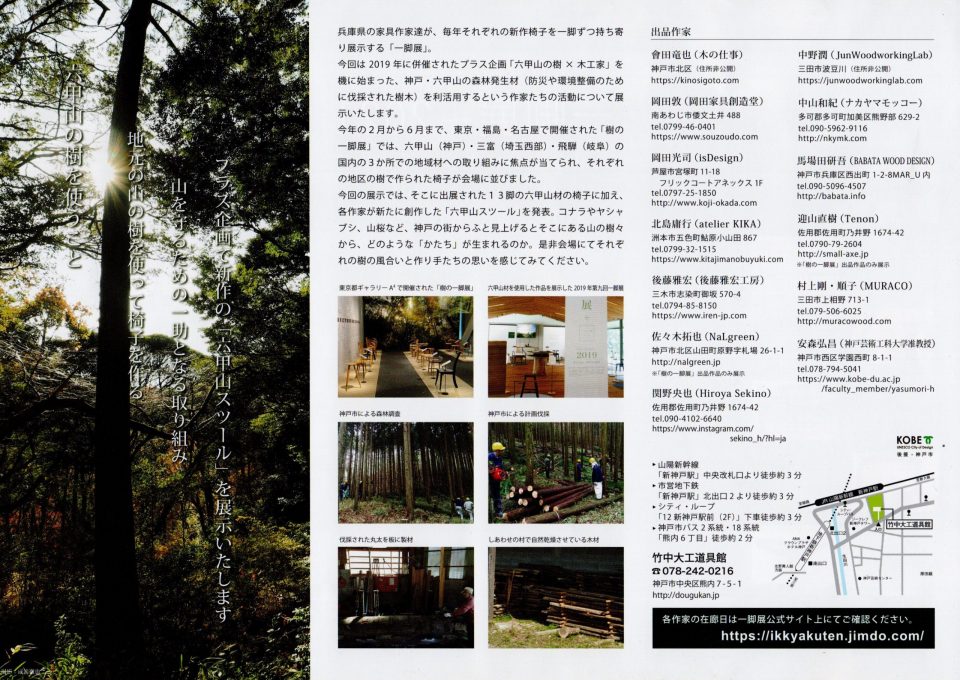

座る・くらべる一脚展+(プラス)2021は10月3日をもって会期を終了しました。

今年もコロナ禍での開催となりましたが終盤10月からは緊急事態宣言も解除され、また秋の好天にも恵まれ会期を盛況のうちに終えることができました。多くのご来場有難うございました。

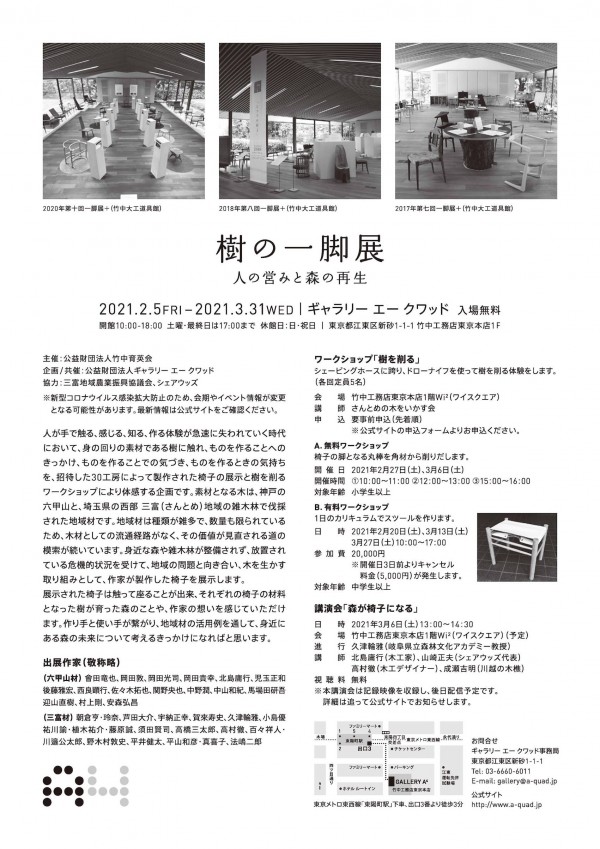

〜六甲の樹から生まれるかたち〜

今年は東京での「樹の一脚展」の巡回展として展示した13脚の椅子も、新作「六甲山スツール」11脚も全てこの会場 竹中大工道具館の近くから見渡せる六甲山で、何らかの理由があり伐採された各種の木が材料となり制作されたものでした。一脚展のメンバー10数人がこの自分達の身近にある山、自然の資源に目を向け六甲山材の企画を始めて3年目に入ります、更には個人邸で伐採される庭木や、またメンバーが活動する兵庫県全体の山の樹にも目を向ければ身近な木材資源は沢山あるはずです。私達は制作者としてこの「地域材」とどの様に上手く関わっていけばよいのか、今後も皆で議論も深めながら発信を続けていければと考えています。

一脚展+プラス2021 開催のお知らせ

9月23日(木・祝)から神戸・竹中大工道具館にて 第11回座る・くらべる一脚展 +(プラス)2021〜六甲の樹から生まれるかたち〜が開催されます。

今年はこの2月から東京で開催された「樹の一脚展」に出展した六甲山材で制作した13人の椅子が巡回展として神戸で展示されます、また過去10回も毎回新作を制作して展示してきた流れから、今回はスツール(背もたれの無い椅子)に統一して11人が新作を発表します。日々の制作をこなしながら、新しい形を生み出すというのはなかなか大変な作業ではありますが、スツールは背や肘の形や構造にとらわれることなく製作できるので少しは気が楽・・なのでシンプルが故それぞれの製作者の日々の考えや今回の制作意図、また技法が端的に現れるのでは無いでしょうか、私自身も会場で他の出展者の作品を見るのを楽しみにしています。会期は10月3日(日)まで。

皆様のお越しをこころよりお待ちしています。

私は初日23日と最終日10月3日に在廊しています。

「ふたつの扉」

やっと見つけたよ

さあ ここを開けてどこへ行こう

鍵はかかっていないはずだからね

思った方の扉を開けて

さあ 行こう

物語:「ふたつの扉」はみなさんの想像力の中でどこまでも続きます。どちらでも扉を開けて、時間の旅、空間の旅、どうぞ気のむくまま。

この作品は南あわじ市阿那賀の宿『南海荘』の7月にリニューアルされた「先山」のお部屋の壁面に掛かっています。淡路島へ旅をしてこのお部屋でぜひご覧ください。

南海荘は丸山漁港から少し坂を登ったところにある宿主・竹中夫妻が切り盛りする宿で簡単な文章では表現しきれないほど何とも素晴らしいところなのです。同じ淡路島に住んでいてもここへ打ち合わせや納品に行く度に幸せな気持ちになります。何より窓からの景色がいいのです、そして竹中さんの料理が美味しいのです、順次手を掛け手を加えている宿内の雰囲気もいい、昔ながらの雰囲気を残している近くの丸山漁港も・・・と書き進めても伝わり切らない気がします、直近の予約はなかなか取れないかもしれませんが是非機会を作って泊まってみてください。

南海荘や予約についてはこちら/淡路島の風から 竹中さんは写真の腕も素晴らしく、軽快な文章と合わせたブログを見るとすぐにでも行きたくなるはず。

「ふたつの扉」についてもう少し、

この「先山」の間だけでなく南海荘の各部屋の改装計画を設計担当されているヒラマツグミの平松さんからの提案を受けて、竹中さんから「何か」作って下さいと依頼を受けた時の条件は淡路島で育った木を材料に、ということだけ。その他は形も大きさも勿論テーマのようなものもなく自由に作らせて頂きました。届けに行くまで壁面を空けて待っていてくれた竹中夫妻、ヒラマツグミの平松さん、現場担当の武くんに感謝。

そして選んだその素材は同じ南あわじ市、諭鶴羽山系・賀集の山桜です。前年の台風で倒れた木を2016年に運び出し製材〜乾燥を試してみるものの、元々の素性のせいか、管理の不十分か、板になった材は割れや捻りがひどく、家具らしいものが出来たのは椅子一脚のみ、それでも板皿やカッティングボード 、更に小さな物では箸置きになったり、住んでいる近く「そこ」の山で育った雑木も十分もの作りの材料として使えると感じ、その後「チカバノゾウキ」や「JINO」の活動のきっかけになった木です。作業場の隅に立て掛けてあったものや桟積みの残りはこれ以上使いづらく、見て見ぬ振りをしていたものを敢えて今回の材料に選び、5年越しでこの山桜の木を使い切る事ができました。お部屋「先山」のネームプレートももちろん共木です。

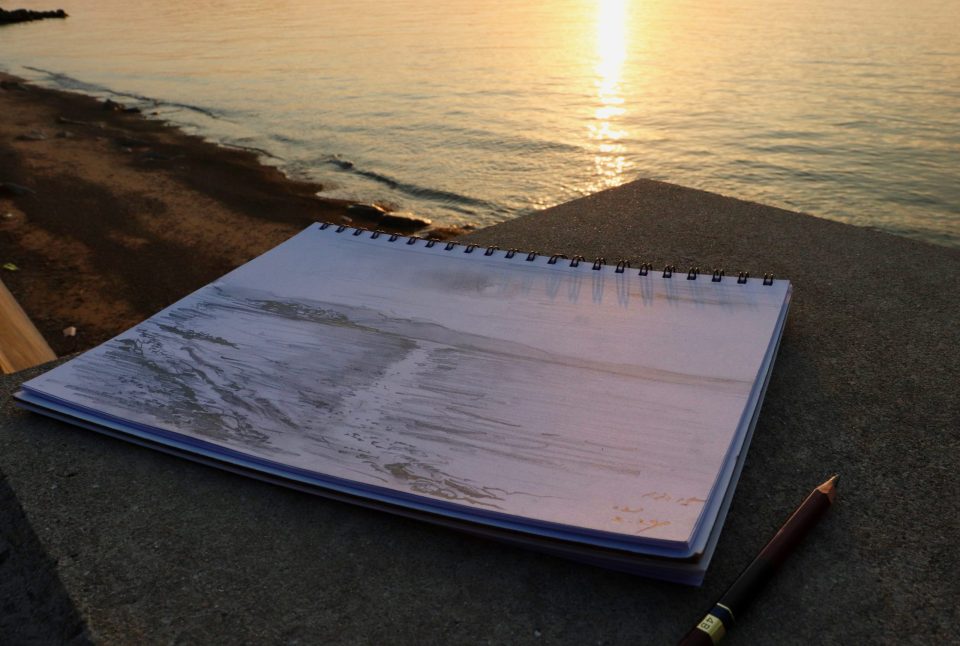

今回上から4枚の写真は竹中さんが撮影したものを提供して頂きました、満月の夜このお部屋からの景色も。

打ち合わせや届けものの度に、窓からはこんな風景が望めます。

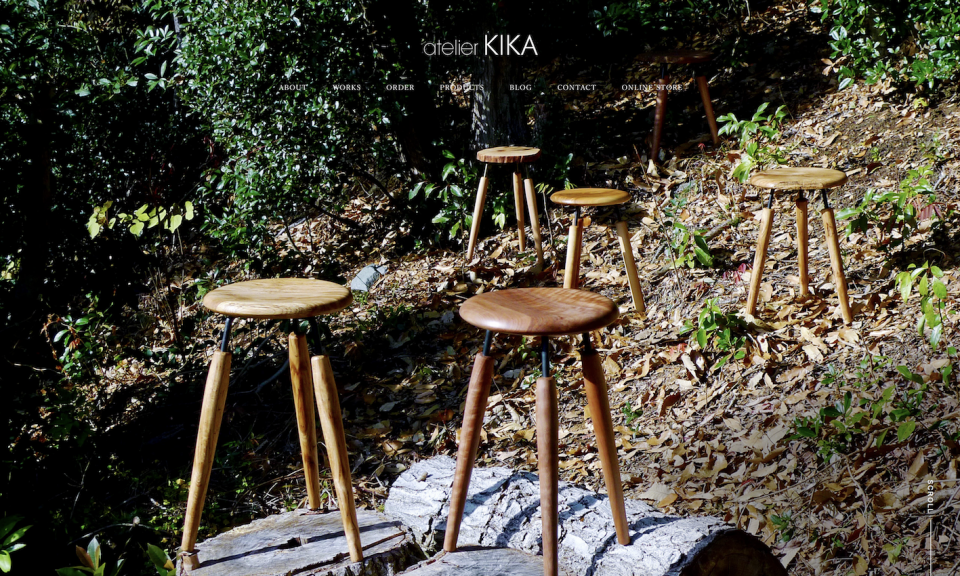

Webサイトをリニューアルしました

長年手付かずになっていたWebサイトが新しくなりました。旧サイト時代から担当して頂いている方に思いを伝えて作り、今のアトリエKIKAの状況を反映した画面になっていると思います。基本姿勢は工房を開設した24年前からも最初にWebサイトを作って理念を文章にした時からも特に変わっているわけではありません、ただ木にまつわる興味の範囲が広がり増えて行っていることは間違いありません。WORKS(過去の仕事)のページに納品例の写真を選びアップしていくのは私の仕事ですが、今まで制作したものはこちらが提案するいくつかのアイテムのみに留めず、時間の許す限り様々な注文要望にお応えしていると振り返ります。それは当初から望むところでした、そしてその木にまつわる興味は制作に直接関わる事だけではなく、近年は仲間と山歩きをして植物の名前を覚えたり、または木の伐採を目的に山へ向かったりと、制作から先の木のことだけではなく制作の前の木、材木、そして生きている山の樹、そこに興味を持ちそれを大切にして行きたいと思っています。このサイトからそんなことが少しでも感じて頂ければ幸いです。

尚、今回完全にすみずみまで完成でのお知らせが出来ればよかったのですが、WORKSページは約9年間放置しての更新ですので、まだ5〜6年分(2012〜2017)の過去の仕事の納品例はアップしきれていません・・出来るだけこつこつと年代をさかのぼって更新して行きますので初回だけでなくまた時折覗いてみて下さい。

一つ新しいページとしてONLINE STOREを設けました。サイト中にもありますが個人的なプロジェクト「チカバノゾウキ」の中から出来たものや工房内や倉庫の片隅で忘れられていたような材料からできたもの、そんな品物を広く多くの方に知って頂き、スピード感を持って販売してみたいと考えたからです。

ところどころ不備なところは順次整えて行きますので今後ともよろしくお願い致します、そして新たな更新をどうぞお楽しみに!

※ 当Webサイトはスマートフォン対応やサイバーセキュリティーにも配慮した安全なサイト環境の実現にもつとめています。

(画面は写真が多いので可能ならパソコン等ぜひ大きな画面でもご覧ください)

今、思うこと

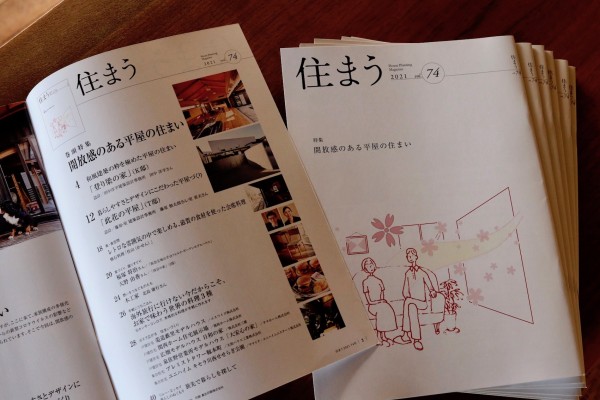

今日は、先日取材を受けた「住まう」の新刊冊子が届きました。

ぼそぼそと話した事をうまく記事の文章にまとめて頂きました、後半には今思うことも少し書かれています。

今日は、先日取材を受けた「住まう」の新刊冊子が届きました。

ぼそぼそと話した事をうまく記事の文章にまとめて頂きました、後半には今思うことも少し書かれています。

住まう 2021 vol.74(大阪ガス株式会社 エナジーソリューション事業部 発行)

住まう 2021 vol.74(大阪ガス株式会社 エナジーソリューション事業部 発行)

『樹の一脚展』人の営みと森の再生 今日2/5日から

2021年始動

今年も皆様ありがとうございました